アルモドバルが、生きる愛。「とんでもない奴ら」に裏打ちされた愛のかたちとは?

ペドロ・アルモドバル。この名前を聞くと、条件反射的にどうしても胸が熱くなります。そんなファンは、決して少なくないことでしょう。映画業界にいて、年間何本もの映画を観て、その多くに期待を裏切られていても、決して期待することをやめないのは、彼のような映画作家が存在しているから。映画が与えてくれる多くの素晴らしい感情を、たっぷりと堪能させてくれるアルモドバル。今回もやってくれました。

最新ニュース

コラム

-

見上愛&木村達成、大河ドラマ「光る君へ」役衣装写真公開

-

ペネロペ・クルス、ペドロ・アルモドバル監督の最新作で5度目のタッグへ

-

≪配信開始≫チュ・ジフン×ハン・ヒョジュ豪華初共演「支配種」は世界必見のノンストップ・サスペンス【PR】

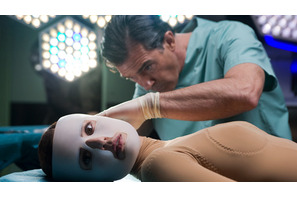

世界が待望した最新作『私が、生きる肌』で描かれているのは、マッド・サイエンティストよろしく、とある人物に自らの研究成果である人工皮膚を移植し、亡き妻そっくりに改造してしまう天才形成外科医・ロベルと、彼が囚人さながらに幽閉している実験対象であるベラの物語です。

映画のキャッチ・コピーに「あなたは、これを愛と呼べるか——」とありますが、ここに描かれているひとつの愛は、自らの作品に恋してしまったマッド・サイエンティストの片思い。交通事故で全身にやけどを負った妻が自ら命を絶って以来、移植可能な人口皮膚の研究を行い、焼いても損なわれない皮膚の開発に歳月を費やしてきたロベルは、ベラを妻に似せるよう手術を行いながらも、妻の代理ではなく一人の女性としてべラに恋してしまうのです。自らが理想として作り出した“創作物”もしくは“怪物”に寄せる感情は愛なのか。それが愛だとしても、他者への愛なのか、はたまた自己愛なのか。意見は分かれるところでしょう。さらにはロベルがべラに行う、何とも無慈悲、無感情、思いやりのない行為の数々を見て、愛する人にこんなことができるものなのかという疑問もわいてきます。アルモドバルが今回描いた“衝撃の愛”、あなたはどう見るでしょうか。

さて、確かにこの“衝撃の愛”にも心を揺さぶられるのですが、今回もう一つ注目したいのは、その愛よりも深いところで静かにうごめく、アルモドバルならではの愛情です。彼が発表してきた多くの作品に共通して描かれている“究極の愛”といったところでしょうか。

それは言わば、“ジャッジしない愛”。これまで多くの作品で、個性の強い登場人物たちを描いてきたアルモドバルが、一貫して持っていたのが、彼らをありのままに受け入れている視線です。

例えば、『セクシリア』('82)ではニンフォマニアな女性を、『バチ当たり修道院の最期』('83)では奇想天外な尼僧たち(麻薬中毒でレズビアンの尼長や官能小説を手掛ける尼僧など)を、『神経衰弱ぎりぎりの女たち』('87)では復讐に狂った女性を、『アタメ』('89)では異常な愛で結ばれるポルノ女優と精神病患者を、『ハイヒール』('91)では女性歌手に憧れるゲイの判事や奇妙な愛情で結ばれた母娘を登場させてきました。『キカ』('93)、『ライブ・フレッシュ』('97)など、そのほかの作品を含め、不思議でない人物はいないほどです。そうそう『オール・アバウト・マイ・マザー』('98)に出てくるゲイの父親や、彼との子供を宿したエイズ患者の尼僧、性転換したアングラードなども印象的です。いずれの作品においても、個性の強い人々を非難するような語り口は出てこないし、彼らのしでかすとんでもない事件にも、批判めいた表現は一切登場しないことは、誰もが同意するところでしょう。

彼らのように社会にすんなりと馴染めない人々をも、断罪せず、ありのままを受け入れる。どんなワケありの人にも注がれる優しい視線。アルモドバル作品を観続けていると、その愛をひしひしと感じることができます。世間では「とんでもない奴ら」と一言で片づけられてしまいそうな人々にも、尊厳があるのだと静かに訴えているかのようです。作品の中で貫かれているこの慈悲深いものを愛と呼ばずして何と呼びましょうか?

その愛は、まるで母親が子供に向ける愛のようでもあります。彼の作品には、多くの母親たちが登場しますが、『ハイヒール』、『オール・アバウト・マイ・マザー』、『ボルベール<帰郷>』('06)などが分かりやすい例でしょう。ここに登場する母親たちは、時に命すら捧げ、子供たちを無条件に受け入れ、守ってきました。例え、子が法を犯していても、倫理的に褒められはしないとしても。

母親とは、多かれ少なかれ、そういうもの。世界中の全員がわが子の敵になったとしても、自分だけはこの子の味方であるというような覚悟を持つ者、それが母なのでしょう。アルモドバルの作品で、母親的愛情を体現する者は、決して本当の母親である必要はありません。慈悲深いマリアのような存在として描かれているのです。彼女たちの視点は、まるでアルモドバルの視点そのものです。

『私が、生きる肌』に出てくる狂気の医師・ロベルにすら、観ている者が憐みに似たものを感じてしまうのは、その視点ゆえかもしれません。アルモドバルは、ロベルを演じるアントニオ・バンデラスには無表情を求めたという話も興味深いもの。

「私が見せようとしたのは、ロベル博士の邪悪さではなく、むしろ彼の完璧な感情の欠如だった。精神を病んだ者たちを定義するものは、彼ら自身が“他人”の立場になれないことである。だから、彼らは想像を絶する残虐行為ができるのだ。他人の痛みを感じることも想像することもできない。彼のような人物はサディストではない。彼らは痛みを引き起こすことを楽しんではいない。ただ、彼らは自分の犠牲者の痛みがどんなものかを知らないだけだ」とアルモドバル。

母性とは他人の痛みを感じ取ること。そんな母性のような愛情で、こんな男にすら理解を示し、ためらうことなく彼の共犯者となるマリリアという母親的存在を添えるなんて、やはりアルモドバルの懐の深さの表れなのでしょう。

母親の愛は、包み込む愛でもあります。この包容力こそが、アルモドバル自身が理想とする愛であり、人生の原風景にして、映画づくりの原動力。映画には、それがキャラクターそのものや、そしてキャラクターを見つめる視点として反映されているにすぎないのかもしれません。どんなに社会からけむたがられ、虐げられ、差別されてきた者にも、愛情深い姿勢を示してきたアルモドバル。彼が示してきた無条件の愛は、「人には、何者にも奪うことのない尊厳というものがある」という理解から生まれているのだと思うのです。

実は「人には、何者にも奪うことのない尊厳というものがある」というテーマこそがまさに、『私が、生きる肌』の中核ともなっているテーマなのです。この作品に描かれているアルモドバルの愛、そして人間の尊厳。その先には、彼のファッション哲学も見えてくるのですが、これについてはVol.2で。

特集「追求!究極の愛と美。」

http://www.cinemacafe.net/ad/hada/