今年のベルリンは例年よりも2週間ほど遅い開催で、これはアカデミー賞との重複を避けたそうです。しかし何よりも重要なのがヘッドの交代で、元ロカルノ映画祭のディレクター、カルロ・チャトリアンさんが新たにアーティスティック・ディレクターに就任したことで作品選定がどのように変化するのかが注目されています。

なかなかアナウンスされないのでジリジリと待っていたところ、1月29日についにコンペのラインアップの全容が発表されました。以下がタイトル一覧です。

原則としてタイトルは英題を表記し、国名としては分かる限り監督の出身地を記すことにします(複数国の共同製作が多く、どこの国の作品と特定しにくい場合もあるため)。また、監督名のカタカナ表記に齟齬があるかもしれませんが、ご容赦下さい!

【コンペティション】

『Berlin Alexanderplatz』(ブルハン・クルバニ監督/ドイツ)

『DAU Natasha』(イリア・フルジャノフスキ&ジェカテリナ・オエルテル監督/ロシア)

『The Woman Who Ran』(ホン・サンス監督/韓国)

『Delete History』(ブノワ・デレピヌ&ギュスタヴ・ケルヴェルン監督/フランス)

『The Intruder』(ナタリア・メタ監督/アルゼンチン)

『Bad Tales』(ダミアーノ&ファビオ・ディノチェンゾ監督/イタリア)

『First Cow』(ケリー・ライヒャルト監督/アメリカ)

『Irradiated』(リティ・パン監督/カンボジア)

『The Salt of Tears』(フィリップ・ガレル監督/フランス)

『Never Rarely Sometimes Always』(エリザ・ヒットマン監督/アメリカ)

『Days』(ツァイ・ミンリャン監督/台湾)

『The Roads Not Taken』(サリー・ポッター監督/イギリス)

『My Little Sister』(ステファニー・シュア&ヴェロニク・レイモン監督/スイス)

『There is no Evil』(モハマド・ラスロフ監督/イラン)

『Siberia』(アベル・フェラーラ監督/アメリカ)

『All the Dead Ones』(カエタノ・ゴタルド&マルコ・デュトラ監督/ブラジル)

『Undine』(クリスチャン・ペツォルド監督/ドイツ)

『Hidden Away』(ジョルジオ・ディリッティ監督/イタリア)

以上、18本です。第一印象は、硬質な作家監督が揃ったな! そしてドイツ映画が減ったか? というものでしたが、1本ずつどのような作品なのか、予習してみます。これを書いている時点では映画祭の公式サイトに作品の詳細はアップされていないので、下記の内容やあらすじは映画データーベースのサイト(imdbやAllocine)で探したものが中心であり、実際とは異なっているかもしれないことを予めご承知おき頂けたら幸いです。

というわけで、見ていきますね。

■『Berlin Alexanderplatz』(ブルハン・クルバニ監督/ドイツ)

アフガン系ドイツ人のクルバニ監督は、2010年に2本目の長編監督作『Shahada』がベルリンのコンペ入りしており、4本目の長編となる今作で10年振りに戻ってくることになります。『Shahada』は、セクシャリティや婚姻関係の危機で悩む数名の人物を描くドラマで、イスラム教の戒律と現実生活や心理とのギャップへの葛藤がテーマでした。当時は新しいファティ・アキンと呼ばれ(僕の当時のメモを読むと、それは褒めすぎではないかと留保していますが)、寡作な才能が満を持して新作を発表してきた、という形です。

新作のタイトルから、当然ファズビンダーによる映像作品を連想するわけですが、本作は原作小説を現代版に翻案したものとのことで、なんと大きなハードルを自らに課したものだと唸ります。ファズビンダー版は両大戦間の混乱と絢爛が同居した時代を描いていますが、現代版では移民問題を中心にした今日的な社会状況が背景となってくるはずです。

ファズビンダー版ではギュンター・ランプレヒトが演じた主人公フランツは、アフリカからの難民青年フランシスに置き換えられています。フランシスはベルリンに到着するや犯罪組織に巻き込まれそうになり、しかしミーツェへの愛のためまっとうに生きようとするが…。

ウェブで予告編が見られますが、現代ベルリンのダークサイドをシャープな映像で描いた社会派青春スリラーという雰囲気が伝わってきます。はたして、歴史的な名作に、期待の作家がいかなる新解釈と演出で挑んでいるか、ドイツでは早々にバズり始めているようです。お膝元であるベルリン映画祭で最も注目される作品のひとつになることは間違いないでしょう。

■『DAU Natasha』(イリア・フルジャノフスキ&ジェカテリナ・オエルテル監督/ロシア)

75年モスクワ生まれのフルジャノフスキ監督は、2005年に処女長編の『4』がロッテルダムやサンダンスをはじめとする世界の映画祭を席巻し、21世紀のロシア映画の旗手と評された存在です。著名小説家ウラジーミル・ソローキンが脚本を担当した『4』は、バーに集う男女が偽りの身の上を語っていくという内容のようで、僕は残念ながら未見なのでフルジャノフスキの世界観について知識を持っていないのですが、虚実ない交ぜにした現代ロシア社会を描く作家であると想定してよいと思います。

さて、ここからが大変なことになってきます。というのも、次の作品として構想されたのが、ノーベル賞受賞の物理学者レフ・ランダウの人生を描く『DAU』(ランダウの愛称の「ダウ」)という伝記映画でした。2006年に企画が始まりますが、やがてこの企画は「DAUプロジェクト」という、1938年から1968年のソ連の歴史を描く壮大なものに進化します。

製作陣はウクライナのハルキウに本格的な物理研究所を建て、2009年から2011年の2年間、そこに数百名の研究者、役者、アーティストを住み込ませ、その共同生活の様子を35mmフィルムで克明に撮影していきました。その合計は700時間に及ぶといいます。1950年代の設定の上で生活し、そして実際に研究が行われ、芸術家たちも創作活動をしながら暮らしたということです。

科学者とアーティストの共同生活を、究極のリアリティ番組のように作ったということでしょうか。そして、レフ・ランダウはまだ映画の軸に存在しているのでしょうか。僕はこれを業界誌の記事を読みながら書いているだけなので、全貌がよく分かりません。

2019年の1月から2月にかけては、「DAUプロジェクト」のお披露目が、パリで約3週間、二つの劇場で同時進行の24時間のイベントとして開催されています。映像の上映とアーティストのパフォーマンスがミックスされた、現代アートと映画の融合イベントであったようです。

ともかく、700時間に及ぶ映像素材から、映画やらTVシリーズやらインスタレーションやら科学映画が生まれてくるとのことなのですが、その1本が、今年のベルリンのコンペ作品、『DAU Natasha』だというわけです。こちらは、145分。そしてもう1本、『DAU Degeneration』と題された作品が、「ベルリナーレ・スペシャル」部門で上映され、こちらはなんと362分。いやあ、もう、これは…。

コンペの方の『DAU Natasha』の簡易あらすじを見ると、「ソヴィエトの秘密研究施設の食堂に勤務する、酒と恋バナを愛する女性が暴力的な陰謀に巻き込まれる」、とありますが、上記の施設に勤務した一人の女性にフィーチャーしたドキュドラマ、ということなのでしょうか。

自分で書いていてほとんど訳が分かっていませんが、なにやら今年のベルリン、DAUを巡って大変なことになりそうです。

■『The Woman Who Ran』(ホン・サンス監督/韓国)

新作を作るたびに確実にメジャー映画祭のコンペ入りする(しかも年に複数回のことも)ホン・サンス監督ですが、今回はベルリンです。本当に凄い打率ですね。本数の多さとクオリティーの高度安定という意味でアジアでは唯一無二でしょう。いや、ホン・サンスほどに独自のスタイルを確立していると、いくら自己再生産しようがオリジナルなものが出来る仕組みになっているわけで、そんな存在は他には思い付きません。

しかも近年では自分の身に起きたゴシップをそのまま映画世界内に取り込んでしまうという大胆不敵な内容で観客をたじろがせ、もはや常人の想定を超えて宇宙人化している感さえあり、ホン・サンスの世界観は絶対に変わっていないことは確信できても内容は全く予感できないという、実にスリリングな状態にあります。ああ、わくわくしてきた。

主演がまたしてもキム・ミニ嬢であること以外に情報はなく(韓国語サイトにはあるかも?)、「逃げた女」というこれまた意味深なタイトルに想像力を膨らませながら、楽しみにすることにしましょう。

■『Delete History』(ブノワ・デレピヌ&ギュスタヴ・ケルヴェルン監督/フランス)

皮肉の効いたコメディを得意とするデレピヌとケルヴェルン監督コンビですが、あまり日本には紹介されていないですね。外国のコメディを輸入するのはかなり勇気が入るのは理解できるので(涙は感情だけど、笑いは文化なのでなかなか国境を越えにくい)、しょうがないかなとは思いつつ、ジェラール・ドゥパルデューやジャン・デュジャルダンなど大物とも組んでいるし、もっと紹介される価値はあるのになあ、とボヤいたりもしちゃいます。

新作は、地方の町を舞台に、ソーシャル・メディアに被害を受けている3人の男女が復讐をすべくインターネットという巨人相手に戦いを挑む? という物語のようです。コメディの形は取っていると思われますが、ベルリンのコンペに選ばれるほどなので社会問題への切り込み方も深いのではないかと予想します。タイトルは歴史の消去という意味かと当初は思いましたが、これは「履歴消去」のことなのかもしれない。どうでしょう。

名優ドゥニ・ポダリデスが主演のひとりということで、もうそれだけでも必見に値します。

■『The Intruder』(ナタリア・メタ監督/アルゼンチン)

アルゼンチン出身のメタ監督は本作が長編2作目、国際的にはほぼ無名の存在ですが、1作目は本国でかなりの成功を収めているようです。新作についてWEB版ヴァラエティ誌は、今年のベルリンコンペで最も商業的な作品であるかもしれないと書いているし、果たしてベルリンの新機軸の1本になるか?

作品の製作陣によれば、本作は「サイコ・セクシャル・ファンタスティック・スリラー」だそうな。主人公である女性の声優がコーラス隊で歌っていると、体内から不審な音がすることに気付き、やがて悪夢と現実の区別がつかなくなり…、という物語。ヴァラエティ誌はデパルマ的あるいはポランスキー的ではないかと予想していますが、先週解禁になった予告編を見てみると、製作スケールの大きさが感じられ、ビビッドな色彩に個性も宿り、なるほどこれは見てみたいと期待が高まります。

■『Bad Tales』(ダミアーノ&ファビオ・ディノチェンゾ監督/イタリア)

88年生の双子の兄弟であるダミアーノとファビオのディノチェンゾ監督は、2018年のデビュー作がベルリンのパノラマ部門に出品され、間髪入れずに作られた2本目の長編となる本作でベルリンのコンペ入りを果たしています。兄弟は、当初は絵画、写真、詩歌などに傾倒し、やがて映像の分野に進出し、PVやテレビドラマを手がけていますが、マッテオ・ガローネの傑作『ドッグマン』(18)の脚本開発にもクレジットされているように、短期間のうちにイタリア映画の中枢で実力を磨いてきたことが伺えます。

新作は、ローマ郊外で暮らすいくつかの家族間の関係が描かれ、子供たちが原因で親たちが緊迫した状況に追い込まれる心理ドラマであるようです。監督たちが育ったのもローマ郊外であったようで、彼らの経験が映画の主題に生かされているかもしれません。「悪い話」というシンプルで怖いタイトルも惹かれますし、主演がエリオ・ジェルマーノという点でも当然必見でしょう。

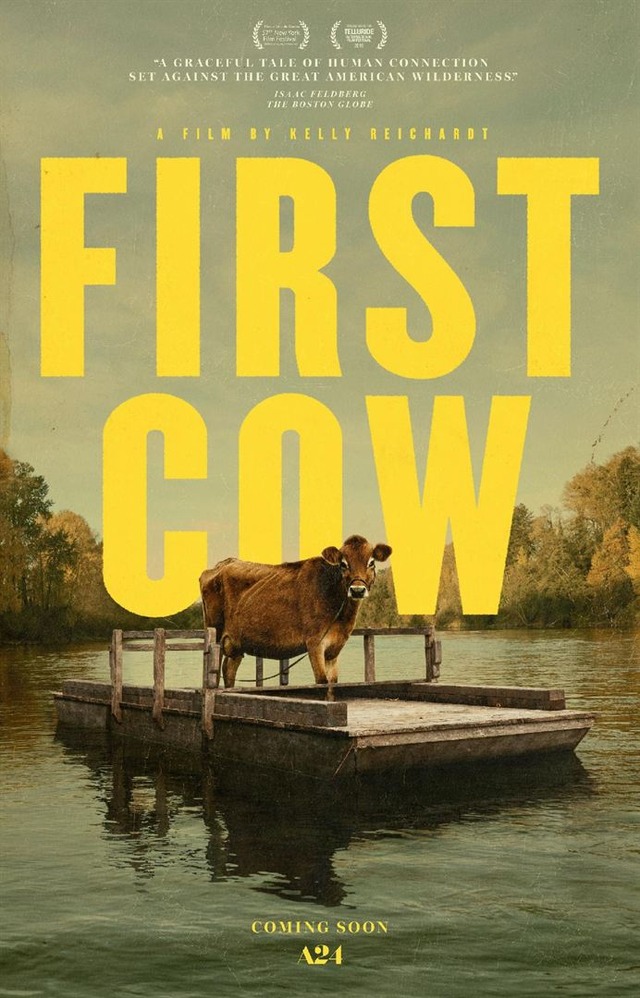

■『First Cow』(ケリー・ライヒャルト監督/アメリカ)

ケリー・ライヒャルト監督は日本と海外における知名度に差がある重要監督のひとりで、僕が長らく東京国際映画祭で特集を組みたかった存在です。特集はまだ諦めたわけではないですが、DVDや配信などで近作が見られるようにもなり、少し身近になってきた印象もあります。とはいえ、劇場公開作品はほとんどなく、来日もしていない(と思う)ので何とかしないといかんですね。

ライヒャルトはジャンルの枠内に収まらないアーティストであり、青春映画、スリラー、西部劇などのジャンルを手がける中でも、リアリズムに徹し、クリシェを避けたミニマルな演出を施し、観客に楽な旅はさせません。商業映画で通用する表紙を持ちながら、中身はドラマティックな感情誘導を行わず、余白の多い映画作りの中で観客の思考を刺激する芸術家であり、そこが批評家から高く評価される所以であります。

新作は、19世紀初頭のアメリカ西部を背景に、孤独な料理人と中国系男性との交流を描くドラマで、その地域に初の牝牛がやってくるささやかな出来事が美しく綴られる…、のだと思いますが、料理人が合流したのが毛皮目的のハンター集団なので、ほのぼの映画に終始することは全く無いでしょう。予告編を見ると美しく暖かい映像にたちまち惹かれてしまいますが、少し恐ろしい気もします。

アメリカでは既にお披露目済みの本作は、ベルリンがインターナショナル・プレミアになりますが、果たして日本上映に結びつくかどうか、心して臨みます。

■『Irradiated』(リティ・パン監督/カンボジア)

今年のベルリンコンペで唯一のドキュメンタリー作品として選ばれているのが、リティ・パン監督の新作です。凄惨なクメールルージュの記憶を記録し、その精力的であまりに貴重な創作活動は、アジアの巨匠のひとりとして日本でも高い知名度を誇っていることは改めて言うまでもありません。

新作について情報はあまり無いのですが、タイトルの「被ばく」がキーワードであり、被爆者との対話で自らの経験を思い起こした監督が、人類のみならず自然界全体を破壊する行為への企てを喚起せんとイメージを紡いでいく内容であると、フランスの情報サイトが紹介しています。

「社会派のベルリン映画祭」と呼ばれることがありますが、まさにそのコアに位置する作品になりそうです。

■『The Salt of Tears』(フィリップ・ガレル監督/フランス)

フィリップ・ガレル新作! 嬉しいですねえ。なんだか相当に高齢なイメージがあるけれども御年72歳というから、まだまだ若いですね。若き愛の形を飽くなき情熱で追求し続ける白と黒の魔術師、フィリップ・ガレル。何とベルリン映画祭のコンペは初参加ということで驚くのだけれど、ガレルの静謐な画面のイメージはベルリンの町との相性がよい気がするのだけど、どうだろう?

新作は、美大を受験すべくパリへ赴く地方出身の青年の物語。ゆきずりの関係を持った女性や、故郷の幼なじみの女性、そして敬愛する父との関係など、青年の通過儀礼的なドラマが描かれるようです。予告編を見ると、変わることのないモノクロのタッチ(撮影はもちろんレナート・ベルタ)の中で、若い役者たちが躍動しており、なんだかこれだけで涙腺が緩みそう。ああ、これはまったく、なんとも楽しみ。

以上、ベルリンコンペ紹介の前半です。後半に続きます。