【MOVIEブログ】2016東京国際映画祭作品紹介 「コンペ」(アメリカ大陸編)

東京国際映画祭「コンペティション」部門の作品紹介第3弾、ヨーロッパから海を渡り、アメリカ大陸に行きます。まずは北米、アメリカの作品です。

最新ニュース

スクープ

-

「誰にリブート?」「わからなすぎ」黒木メイサ“麻友”の発言に混乱の声上がる…「リブート」3話

-

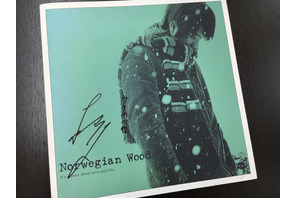

【MOVIEブログ】2016東京国際映画祭作品紹介 「コンペ」(北欧・東欧編)

-

「スキャンダルイブ」「MISS KING」ほかABEMAのオリジナルドラマに注目【PR】

『浮き草たち』という作品で、原題は『Tramps』。とても日本語題名を付けるのに悩んだのですが、「トランプス」だと意味わからないし、大統領選みたいだし。Tramp というのは、動詞だと「てくてく歩く」とかいう意味で、名詞だと「放浪者」「浮浪者」という意味ですね。ロック好きの人なら、B・スプリングスティーンの「ボーン・トゥ・ラン」をすぐに想像するかも。

本作は、サスペンス風味の恋愛青春映画で、ちょっといかがわしい匂いがする仕事の過程で出会った2人の男女が、ある目的のために小旅行に出るという内容です。浮浪者ということではないけれど、まだ地に足についていないような青年たちが「てくてく歩く」という内容でもあり、なるほどTramps という原題は素敵だと思うわけですが、どうにも日本語でニュアンスがうまく出せず、時間切れで『浮き草たち』に決めました。

脱線しますが、映画祭で上映する作品で、まだ日本の配給会社が権利を買っていないもの(今年のコンペでいえば外国映画全作)については、日本語タイトルを僕(とまわりのスタッフ)が決めています。その後、配給が付いて劇場公開が決まると、配給会社の宣伝方針によって、映画祭のタイトルがそのまま使われたり、変わったりします。『最強のふたり』は劇場公開の際にも映画祭タイトルを採用してもらえ、大ヒットもしたケース。やはり嬉しいものですね。

昨年のコンペで好評だった『ボーン・トゥ・ビー・ブルー』は、『ブルーに生まれついて』というタイトルに変わり、11月に公開されます。同じく、『地雷と少年兵』は『ヒトラーの忘れもの』というタイトルで、そして『ニーゼ』は『ニーゼと光のアトリエ』として、それぞれ12月に公開されます。すべて大ヒット祈願!

で、何がいいたいかというと、基本的に映画祭タイトルはあまり凝ったものにしたくないという気持ちがあります。一般公開作のような宣伝戦略を立てて邦題を付けるわけではないので、タイトルで凝った色を映画に付けてしまうのは良くないと考えるので、なるべく英題のカタカナ表示か、直訳にしようと思っています。しかし、そうも行かない場合も時折あるので、今作のように悩みまくることになるのでした。

閑話休題。『浮き草たち』監督のアダム・レオンは、本作が2作目の若手ですが、処女長編の『Gimme the loot』(12)がいきなりカンヌの「ある視点」部門で上映されています。NYでグラフィティ・アートに情熱を注ぐ2人の黒人少年男女の友情を描くもので、センスの良さが目立った作品でした。NYを舞台に黒人男女でグラフィティなんて、もう使い古された設定じゃないかと思いきや、気の利いた会話やショットや音楽で、見事ジャンルを「リブート」させていました。

以来、新作を楽しみにしていた監督ですが、2作目となる本作でも青春映画に新しい風を吹き込んでいます。主人公の青年は、ヤクザものの兄から頼みこまれて、ある仕事をイヤイヤ引き受けるのですが、そこからボタンの掛け違いで運命の少女に出会うまでに至る展開の、実にスリリングで鮮やかで爽やかなことといったら。

青年と、ミステリアスな少女。スタイリッシュな映像に、クールな音楽。そして、恋の予感。もう、これは映画の至福のひとつですね。サスペンスとラブ・ストーリーの組み合わせも絶妙で、鑑賞後の後味の良さはピカイチと言っていいでしょう。監督は前作では黒人コミュニティーを描きましたが、今作の主人公はポーランド系の移民2世。ただ爽やかなサスペンス青春映画にとどまらせず、現在性を作品に盛り込んでいます。

TIFFのコンペのアメリカ映画には、ここ数年インディペンデント映画を取り上げていますが、『神様なんかくそくらえ』(14)のサフディー兄弟はロバート・パティンソンを迎えた新作を製作中だし、ジョー・スワンバーグは『ドリンキング・バディーズ』(13)以降の3年間で長編を4本監督しているし、その後の活動から目が離せない監督が続いています。アダム・レオン監督も間違いなく注目の監督になっていくはず。もちろん、これらの作品を見ていなくても、例えば『フランシス・ハ』あたりが好きな人には、特におすすめしたいです。

主演のカラム・ターナーは、2015年のデビュー作『グリーン・ルーム』(17年2月日本公開予定)でいきなり注目を集め、2016年は本作のほか、マイケル・ファズビンダーやマリオン・コティヤールと『Assassin’s Creed』で共演するなど、これからブレイクが期待される若手です。

今作が2本目の映画出演となる相手役の女優のグレース・ヴァン・パタンも、今後の作品を見ると、グレン・クローズやジョン・マルコヴィッチとの共演、あるいはノア・バームバック監督作品出演など、注目作が目白押し。ということで、俳優女優の「青田買い」という意味でも注目の作品です。

さて、次はアメリカを下って、南米はブラジルです。昨年『ニーゼと光のアトリエ』が見事グランプリに輝きましたが、今年のカンヌでもコンペに『アクエリアス』が入って話題になるなど(TIFF「ワールドフォーカス」部門で上映します)、ブラジル映画が元気だなあという印象があります。実は、今年は「ワールドフォーカス」に3本くらい入れたいブラジル映画があって、リオ五輪もあったことだし、ブラジル特集をやりたかったくらい。いやあ、本当にやりたかった…。

上述のアメリカ映画は爽やかな青春映画ですが、こちらブラジルの『空の沈黙』は一転して、ディープな心理ドラマです。暴行された妻を助けることが出来ず苦悩する夫と、暴行の事実を夫に隠そうとする妻の苦しい胸中がぶつかる様が描かれ、緊迫感と重厚感を体感する作品です。葛藤に次ぐ葛藤は、復讐という形を取っていくのだろうか…?

映画が暴行から始まることを知っていたので、僕はそんなの見るの嫌だなあと最初躊躇していたのですが、辛さを伝えつつ、映像的に不快感を与えないギリギリの演出がとても巧みで、直ちに引き込まれてしまいました。レイプシーンの演出が上手い、なんて、ちょっと書いていてナンだなと思いますが、陰で見ていて金縛りになって何もできずパニックになる夫の心理の側から描いているので、痛みが複層化して伝わってくる。これは上手い。

以上は完全にオープニングのシーンで、ネタバレではないのでご安心を。夫は見ていて助けられなかったことを妻に言えず、妻は暴行の事実を夫に言わない。夕食の席は、子どももいるし、夫婦は互いに平然を装うものの、内面は地獄。よくもまあ、こんな設定を思いつくもんだ…。

この紹介で敬遠しないでほしいなあと切に思うのですが、画面がダイナミックなので、一種のアクション・サスペンスとしても見ることが出来ます。モノローグを多用した内向きな心理ドラマと、大胆なカメラの動きを用いたアクションとの組み合わせが、作品を単なるスリラー以上のものに押し上げています。夫と妻のモノローグを多用しつつ、ちゃんとキャメラに「しゃべらせる」べきところは「しゃべらせる」。この組み合わせが個性的で、上手い。

監督のマルコ・ドゥトラは、処女長編の『Hard Labor』が2011年のカンヌ「ある視点」で上映されていて、上述のアダム・レオンと同様に、カンヌ以来目を付けていた監督のひとり。『Hard Labor』は、夫が失業し、妻は念願の食料品店をオープンするが、その物件がいわくつき物件だった…、という内容で、日常生活の中に忍び込んでくる恐怖を描くものでした。少しホラー風味もあり、エドガー・アラン・ポー的な展開も大胆で、また面白い監督が出てきたなあ、と思ったものでした。

今作ではホラー風味こそなくなったものの、日常生活の中の恐怖というテーマは継続されています。どうやら短編時代からドゥトラ監督は「恐怖」の表現に関心を持っており、それは妻の事件前から恐怖とともに生きているという設定の今作の主人公に託されています。

本作にはセルジオ・ビジオという作家による原作があります。この名前どこかで聞いたな、と思ったら、2009年のTIFFのコンペで審査員特別賞を受賞した『激情』の原作者でした。なるほど、『激情』は愛する女の近くにいるために屋根裏に潜み続け、やせ衰えていく男の話でしたが、一種の極限状態を描くことに長けている作家なのでしょう。果たして『空の沈黙』で極限状態に置かれた夫婦は、いかなる行動に出るのか。楽しみにしていて下さい。