同じ監督の同じ作品なのに、国ごとにポスターのデザイン、そこから伝わってくるニュアンスが驚くほど違うことがある。それはまさに、各国の配給・宣伝会社が、そして何よりもデザイナーがその映画から何を感じ、どこを切り取り、何を観る者に伝えようとしているか? というクリエイティブの発露に他ならない。

今回の【映画お仕事図鑑】は、ホン・サンス監督の最新作『小説家の映画』の公開を記念して、同作を含め、日本でホン・サンス監督の近年の作品のポスターデザインを担当してきた若林伸重、同じくアメリカ版のデザインを担当してきたBrian Hung(ブライアン・ホン)のオンラインでの対談をお届けする。

6月16日(金)からは、ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ、アップリンク吉祥寺、特集上映が決定したStrangerや代官山 蔦屋書店などで、2人が手がけたホン・サンス監督の4作品(『小説家の映画』(22)、『あなたの顔の前に』(21)、『イントロダクション』(21)、『逃げた女』(20))の日米ポスターを展示する、ポスター展も開催される。

2人はどんなアプローチでホン・サンスの世界を切り取り、1枚のポスターに仕上げたのか? 日米クリエイター談義をご覧あれ!

【プロフィール】

若林伸重

グラフィックデザイナーとして映画のポスターをはじめ、演劇や美術展のポスター、本の装幀のデザインなどを行なう。『花様年華』、『CURE』、『愛のコリーダ 2000』、『ノッキン・オン・ヘブンズ・ドア』はじめ、ヴィスコンティ、ソクーロフ、ダルデンヌ兄弟、アルモドバル、侯孝賢、大島渚、鈴木清順、石井輝男など錚々たる監督たちの作品のポスターを手がけてきた。

https://akanedesign.amebaownd.com/

Brian Hung(ブライアン・ホン)

独立系配給会社Cinema Guildのポスターデザイナーとして働く一方で、プロの料理人としての一面も持つ。ホン・サンス監督作品やジャ・ジャンクー監督『海が青くなるまで泳ぐ』(20)、ワン・シャオシュアイ監督『Chinese Portrait』(18)など、アジアの映画監督たちとの一連のコラボレーションで知られ、『逃げた女』のポスターは、定額配信サービス「MUBI」が選ぶ「2021年のベスト・ムービー・ポスター」に『LAMB/ラム』や『フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニング・サン別冊』、『スペンサー ダイアナの決意』といった話題作と並び選出された。

――お2人がデザインの世界に足を踏み入れることになった経緯、特に映画ポスターのデザインに携わるようになったきっかけについて教えてください。

ブライアン:そもそも業界に入るきっかけは、映画の配給会社への入社でした。そこで映画に関するいろんなことを学んでいたのですが、ある時ふと、もう少し情熱をもって何か新しいことができないか? と考えたんです。

映画の配給会社でしたので、そこにデザインの仕事もあることを知り、上司に「僕にもトライさせてもらえないか?」とお願いしたんです。そうしたら「いいよ。でも会社の仕事とは別にきちんと自分でそのための時間をつくりなさい」と言われました。

それから自分でチャレンジした仕事が幸運なことに評価してもらえました。それがこの仕事をすることになったスタートでした。

若林:僕は映画会社の宣伝部で宣伝の仕事をしてたんです。とはいえ、もともと自分は美術畑の人間で、宣伝の才能がないことを自覚して、それで一からもう一度デザインの勉強をし直すために、デザイン会社に入社しました。

映画会社の宣伝部にいたくらいですから映画は大好きで、ミニシアター系のポスターの仕事を自分で営業して受けるようになって、30年近くこの仕事をやらせてもらっています。

――デザインをされる上で、これまでに影響を受けた映画作品や印象深いポスターなどはありますか?

ブライアン:ひとつ挙げるのは難しいんですが、私は上海で育って、当時はDVDレンタルのお店がたくさんありました。そこで何を借りるか? 映画の内容はわからなくても、パッケージのビジュアルを見て、面白そうなものを選んでいました。

タイトルは覚えてないんですが、男性がひとりでイスに座っていて、彼の影が床に伸びているデザインを見まして、それはすごくシンプルなんですが、強烈な印象があって、何も知らないその映画を「観てみたい!」と思ったんです。その体験は、デザインというものに影響された最初の経験だった気がします。

若林:映画のデザインを手がけるにあたって、自分は映画の作品を参考にしたことは一切なくて、むしろ横尾忠則さんや田中一光さん、井上嗣也さんといった、映画ではないデザイナーたちのデザインを研究し、どういうフォント、どういう色、どういう紙を使っているか? といったことを勉強し、それを映画に持ち込んでやってきた部分が大きいと思います。

なので、自分の映画ポスターはあんまり映画らしくないデザインだと思うし、むしろそういうものをつくっていこうという思いでやっています。

――映画のポスターの制作のプロセスについて、お聞きします。最初にオファーが届いて、その後、どのようにポスター制作を進めていくのか教えてください。

若林:最初にオファーをいただいて、試写でその作品を観るんですが、そこで感じた自分の気持ちを心に留めておきつつ、打ち合わせをしながら先方が何を求め、自分はどんなデザインにしたいのか? すり合わせていきます。

これはごく普通にみなさん、やってらっしゃることだと思います。

僕はデザインにおいて、タイポグラフィを非常に大切にしているので、そこをガッチリと固めた上で、写真を触っていくという感じですね。

正直に言いますと、デザインの過程で観客の存在というのはあまり考えないですね。自分がやりたいことを大切にしつつ、クライアントさん(=宣伝・配給会社)が喜んでくれればそれでいいというスタンスでやっています。

ブライアン:いまのお話を聞いて、僕の仕事の進め方とよく似ているんじゃないかと感じています。最初に映画を観て、その時の第一印象をしっかりと心の内で忘れないようにして、クライアントとの打ち合わせに入るわけですが、基本的には自分が何を感じたか? ということを大切にしています。

もうひとつ、クライアントの要望を聞きながら、彼らがなぜこの仕事を僕に頼んだのか? という部分について、理屈ではなく“ニュアンス”的なところでできるだけ理解して、仕事を進めるようにしています。

若林さんもおっしゃったように、全くとは言いませんが、見た人がそれをどう受け止めるかというのは、どうでもいいことだと思っています。自分がやりたいことができたのか? それが唯一で絶対だと思っています。

少なくとも、しばらく経ってから自分が見た時に、幸せに感じないようなデザインをしたくはないので、自分が好きなものをつくるということはとても大切にしています。

――今回、お2人がデザインされたホン・サンス監督の『小説家の映画』のデザインに関して、具体的にどういったことを考えてデザインされたのか教えてください。

ブライアン:決して“簡単な仕事”と言うつもりはないですが、作品によって、思いがけずとても多くの時間を要するデザインの仕事もあれば、ポンっと方向性やデザインが決まっていく仕事もあります。

この『小説家の映画』に関していえば、間違いなく後者でした。物語を見ながら、重要なポイントをピックアップしていきましたが、白黒映画でありながらも、とても温かい印象を受けたんですね。この“温かみ”をポスターの中にどう取り入れていくか? ということがデザインのポイントでした。

既に何度か一緒に仕事をしている配給会社だったということもあり、何度も打ち合わせや確認をすることもなく、非常にスムーズに進んだ仕事でしたね。

――公園で向かい合って話をする作家のジュニと女優のギルスの姿を階段の下の方から引いて捉えています。どういう意図でこうした構図にされたんでしょうか?

ブライアン:この映画の物語の中でも重要な部分は、やはり彼女たち2人の関係性だと思います。ホン・サンス監督は普段、あまり同じようなシーンを繰り返すことはしないのですが、この映画に限っては、階段が非常に多く出てくるんですよね。昇ったり、降りたりということが、幾度となく表現されます。そこに何か意味があると感じたので、これをポスターにも取り入れました。

――若林さんは、2人がレストランで机を挟んで向き合うシーンをデザインに取り入れました。

若林:ホン・サンス監督の作品を担当するのは4回目になるんですが、作品を重ねるごとに監督は非常により“とがった”ことを試していくので、それに付いていくのが大変ではあり、面白くもあります(笑)。

僕の中で、ホン・サンス監督の作品のデザインは「デザインしてやるぞ!」と入れ込み過ぎるとダメなんですね。常にニュートラルに構えつつ、力まずにフッとうまく力を抜くということを心がけています。

今回の『小説家の映画』に関しては、モノクロで長回しを多用し、会話も多く、カットも少ないので、場面が限られています。そういう意味では楽なんですけど、その中からいかにこの2人が良い表情をしているところをチョイスするか? といった、なかなか伝わりづらい部分で努力はしていますが、最終的にできあがったデザインを見た人が肩に力が入らないようなものにしたいなと思いました。

――タイポグラフィに関しては今回、どのようなことを大切に?

若林:モノクロ作品であり、ある意味で「何も起こらない」映画なので、タイポグラフィも凝り過ぎず、一番シンプルでスタンダードなものを使いました。先ほども話しましたが「どうですか!」みたいな感じで見る人に訴えるようなものではないデザインを心がけました。

タイポグラフィに関しては、読ませるべきことを読ませないといけない――写真などが邪魔して文字が読めなくなってしまっては本末転倒なので、情報を伝えるためにきっちりと固めた上で、空いた部分で写真を処理するというやり方をしています。写真は僕自身が撮ったものではないですが、タイポグラフィは自分で考えて作り上げていく部分なので、ある意味、自分の“信念”みたいなものなんですね。

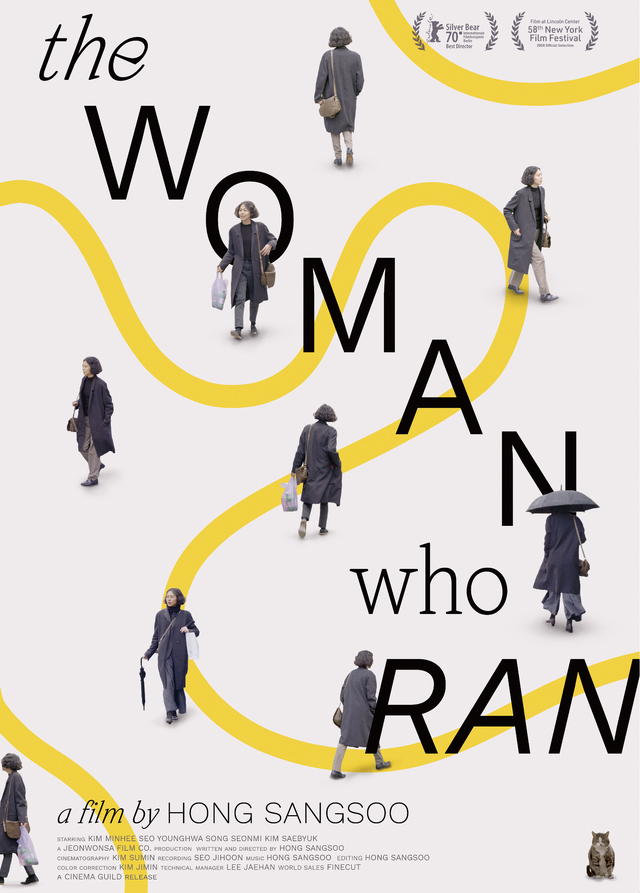

――おふたりとも、これまで同じホン・サンス監督の作品をいくつも担当されていますが、『逃げた女』のポスターを見ると、同じ作品のものと思えないくらい、印象が異なります。どんなことを大切にし、このデザインに至ったのかを教えてください。

ブライアン:あのデザインは結構、苦労しました(苦笑)。当時、ポスターデザインの仕事に決して飽きたというわけではないんですが、同じようなことの繰り返しをしている気持ちになっていたんですね。

ちょうどその時期にあの映画を観て、これまでにやったことのないデザインを試してみたくなって、やってみたんですが、クライアントからは即「ダメ」と言われまして…(笑)。そこでもう一度、自分のデザインを見直して、「この映画はこういう作品なんじゃないか?」と考えて、映画に寄り添いつつ、自分がつくっていて楽しいものをつくろうとやり直しました。

その時、自分が感じていた停滞感は、新しいことをやろうとしてこなかったから感じたものなんだとわかりました。自分自身を楽しませて(=entertain)、デザインすることができたんです。それを見せたらクライアントはすぐに「これはいいね」と言ってもらえました。

その後、いくつか修正を加えて完成品になったんですが、黄色いラインが入っているのは、最後の最後になってふと思いついて入れてみたら、非常にうまくハマってくれました。

あのデザインはいろんな意味で、自分に新しい方向性をもたらしてくれた楽しい仕事でした。

若林:さっきブライアンさんがおっしゃったことですが、自分自身が満足できなくては他人を納得させることはできないので、いかに自分がつくったものに自信と愛情をもってプレゼンテーションできるか? ということが非常に大事だと僕も思います。

『逃げた女』に限らずですが、ブライアンさんのデザインは空間、余白を多くとっていて、広がりを感じます。ホン・サンスの世界ってこういうものだなと僕も思います。

ただ日本では、どうしてもメインキャストの人たちの顔が見えるくらいにしないといけないところもありまして、人物を小さく扱うというのはなかなか難しいんですよね。無名の俳優が主演の作品であればそれもできるかもしれませんが、世界に名を知られたキム・ミニですから、それなりに顔がわからなくてはいけないし、その上でホン・サンスが作り出すニュートラルな世界を表現したいということで、この『逃げた女』のポスターでは、上にキム・ミニが演じた主人公を置いて、下は大きく空間を入れるというデザインにしました。

ブライアン:若林さんと比べると、私はキャリアが短いので、ちょっと厚かましい質問になってしまうかもしれませんが、デザインに捧げる時間や労力と“効率性”についてお聞きしたいです。

どんなに一生懸命、時間をかけてデザインをしたとしても、予算が少ない仕事もありますし、自分が捧げたものが報われるとは限りませんよね? それだけの時間を費やすことに意味があるんだろうか? と考えてしまうことがあります。そういう部分について若林さんはどんなふうに考えて、仕事をされていますか?

若林:僕はどんな作品であっても、それが自分の仕事であることは変わりませんので、予算がある映画か否か? 規模の大きさに関係なく、常に同じスタンスで、効率ということについてもあまり考えません。

僕の生活は仕事が中心で、仕事をする部屋に布団も置いてある状態で、疲れたらそこで寝て、起きてまたパソコンに向かうという生活を送っていて、仕事と日常を切り離してもいません。遊びも仕事の一部という感じです。そういう意味でも“効率”ということを考えることが一切ないんですね。

『逃げた女』のブライアンさんのデザインを見ると、キム・ミニの姿をたくさん散りばめていますよね。これをやるのってすごく労力も時間もかかるので大変だったと思います。これを試したとして、もしNGになったら、その虚しさというのは本当に耐えがたいものがあると思うけど、それでもこのデザインにチャレンジして、形にしたということにうらやましさを感じています。日本でもこういうことができないかな…と思うくらい、素晴らしいと思うし、それはやはり、効率を考えず、それだけの時間と労力を掛けたからこそ生まれたんだと思います。

ブライアン:僕は料理人としても仕事をしていまして、いまの段階で料理人のほうを本業として感じていて、その意味でデザインの仕事はプロでありつつも半分アマチュアのような、すごく中途半端な立場にいるなと感じています。

台所で仕事をする上では、常にいかに効率的な動きで多くの料理を作っていくかということを考えなくてはいけないこともあります。それもあって、失礼かもしれませんが、そんな質問をしてしまいました。

――映画の世界における映画ポスターのデザイナーという仕事の役割について、どのようなことをお考えですか?

ブライアン:先ほどの話とも重なりますが、主演の俳優の顔を大きく見せなくてはならなかったり、クレジットを大きく出さなくてはならないなど、様々な縛りはあるとは思いますが、正直、自分にとってはあまりそれは重要ではなく、大切なのは映画の中からどこをハイライトとして抜き出すか? ということです。

考えてみれば、ポスターが表現しているのは、その映画のごく一瞬を切り取ったものに過ぎないわけです。それがどういうふうに観る人に伝わるかをコントロールすることは不可能です。

もちろん、制作会社のリクエストも含め、いろいろありますが、多くの要素を入れれば良いというものではなく、そんなポスターは何も伝えることはできません。私の役割は、映画の中のどこにフォーカスするか? その一瞬をとらえるということだけです。

若林:おっしゃる通りで、お客さんというのは不特定多数なので、全ての人たちの好みに合わせるデザインをすることは不可能です。なので、まず自分がそのデザインを気に入る、そしてクライアント(配給・宣伝会社)の担当者が気に入ってくれる――この2つで僕は「よし」としています。

ブライアン:同意です(笑)。若林さんは、デザイン案をプレゼンテーションする中で、ご自身の“エゴ”をどこまで出すべきか? ということについて、どうお考えですか?

若林:プレゼンテーションする上で、自分のエゴを通したものを必ずひとつは提案すべきです。たとえ通らなくてもそうすべきだと思います。まあ、だいたい通りませんが…(苦笑)。デザイナーとしてそれをやらなきゃ楽しくないですよね。

具体的に言うと、「クライアントが望むであろう」デザインを1点、「でも、自分はそうは思わない。こう思う」というデザインを1点、「その中間の」デザインを1点用意します。でも、それをやっているうちに、それらとはまた違った、「ちょっとぶっ飛んだ」アイディアがもうひとつくらい、浮かんでくるものなんです。

なので、最終的には4点くらいを提案し、決めてもらいます。たまに最後のぶっ飛んだアイディアが採用となる場合もありますが、“エゴ”を通したデザインが採用されることは、なかなか難しいですね(苦笑)。

ブライアン:いまのお話に出てきた4つ目の「ぶっ飛んだ」デザインの例を教えていただけますか?

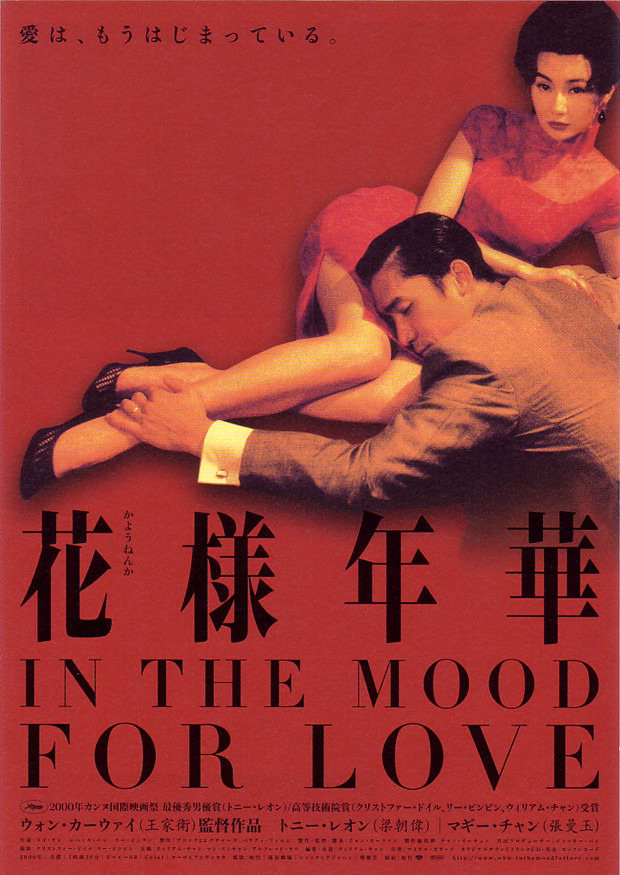

若林:以前、ウォン・カーウァイ監督の『花様年華』のポスターをデザインさせていただいた時、それこそ何十パターンものデザインをプレゼンテーションしました。

クライアントさんのやりたいことが決まってないのか? それとも間に入る関係者の数が多すぎてなかなか統一できないのか? 詳細はわかりませんが、とにかくたくさんつくったんですが、なかなか通らないわけです(苦笑)。

最終的に、僕自身が「この映画はこういうものなんだ!」と思って作ったのが、当時の35ミリフィルムを拡大して、トニー・レオンとマギー・チャンが寝そべっているものでした。「もうこれだけでいいじゃないか!」と(笑)。

「これがダメならこの仕事は降りますよ」というくらいの思いだったんですが、そうしたらこれが通ったんです。こういうことがあるから、この仕事は楽しいんですね。

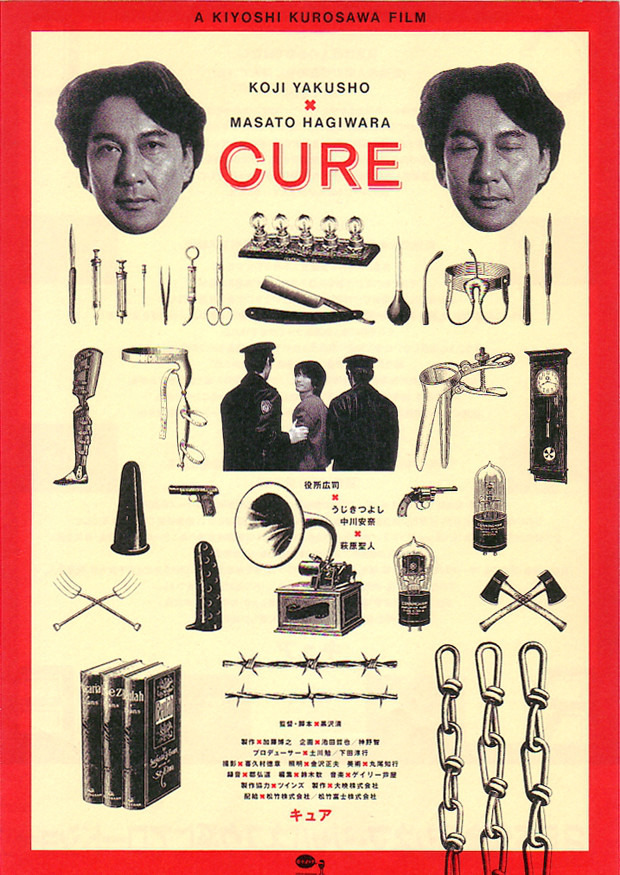

ブライアン:『花様年華』のポスターはいろんなものを見ましたが、若林さんのデザインは本当に大好きですし、本当に素晴らしいです! もうひとつ、質問させてください。黒沢清監督の『CURE』のポスターも素晴らしいです。若林さんが手がけたデザインの中でも最も好きなデザインのひとつです。まさにポスターを見て「この映画を観たい」と思いました。映画自体は暗めのトーンの作品ですが、映画に登場するいろんなアイテムが並べられたあのデザインは、間違いなく映画のハイライトであり、かつ楽しさを感じさせてくれます。どのような制作のプロセスであそこにたどり着いたのか教えてください。

若林:ありがとうございます。アメリカのAshley Bickertonというアーティストの「Bad」という作品で、世の中の“武器”――拳銃、ライフル、ミサイル、戦車、毒薬、爆弾など、ネガティブなモチーフを白い画面いっぱいにちりばめている作品があったんです。

それを見て「あぁ、こういうデザインこそ映画でやってみたいな」と思ったんです。そうしたらちょうど『CURE』のお話をいただいて、あの作品がたまたま、古い病院にある注射器や古い本、拷問道具などが出てくる作品だったので、それを並べたら、日本では誰もやったことのないような映画ポスターになるなと思ったんです。

やってみたところ、ちょうど黒沢清監督がそのデザインを気に入ってくださって一発OKが出たんです。

ブライアン:そのアイディアが一発で通るというのは一番嬉しいことですし、すごいことですね。

若林:監督の一発OKという形でなかったら、おそらく通らなかったんじゃないかと思います。監督のひと声が効きましたね。こんなに細かくアイテムを切り抜いて並べるって、デザインとしてはすごく大変なんですよね。これがダメだったら、労力すべて水の泡なんですけど、どこかで「黒沢監督はこれを気に入ってくれるんじゃないか?」という妙な自信がありましたね。

――そろそろお時間になります。貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。

若林:最後にひとつだけ。また『小説家の映画』の話に戻りますが、私のデザインした2人がレストランで向き合っているカットですが、実はこれは同一のシーンのカットではないんですね。

このシーンは定点カメラで長回しで撮っているんですけど、それぞれがちょうど良い表情をしている瞬間を切り取って、合成してるんです。ただ2人の距離も離れすぎていたので、テーブルの幅も狭めて、近づけているんです。

そういう裏話って、言われなきゃわからないものだと思いますし、もちろん、本来はお客さんは知らなくて良いことなんですけど。ホン・サンスの映画ってまさに優雅に泳いでいるように見える白鳥が実は水面下では足をバタバタと漕いでいるようなもので、水面下でデザイナーはなかなか大変な思いをしているんですけど(苦笑)、それが今回、良いデザインに仕上がり、とても満足しています。

そこに至るまでに、ブライアンさんの空間を用いた階段のポスターを見て、良い刺激をいただいて「負けたくない」「じゃあ、日本のデザインはこういうものを見せよう」と思った部分がありました。

ブライアン:そう言っていただけて嬉しいです。いろんなお話が聞けて楽しかったです。

若林:僕もこういう機会は初めてで、緊張しましたが、もしまた次の機会があればさらに腹を割っていろんなお話ができたら嬉しいです。

ブライアン:ぜひお願いします。若林さんのデザインのファンなので、これからも常にお仕事を見ています!

『小説家の映画』は6月30日(金)よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿シネマカリテ、アップリンク吉祥寺ほか全国にて順次公開。